行事ブログ

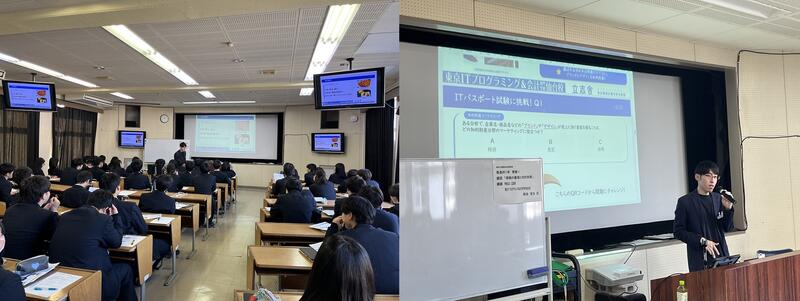

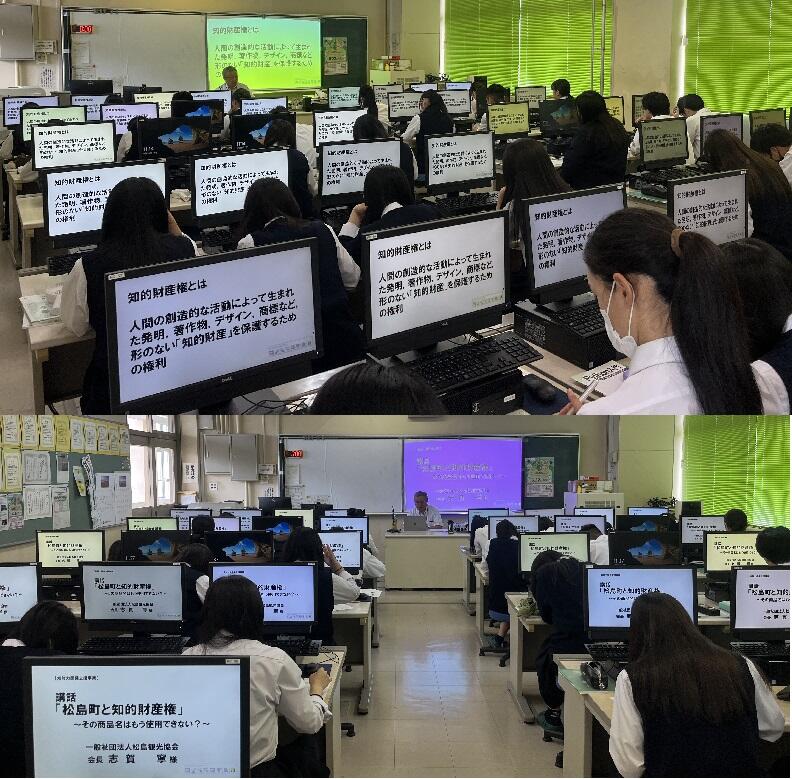

【普通科1学年 科目「情報Ⅰ」】「情報の基礎と知的財産」について講話がありました。

普通科1年の「情報Ⅰ」(79名)の授業では、 情報に関する法規や制度、そして情報社会における個人の責任及び情報モラルに関する「知的財産権」について学習をしています。

今回は、東京ITプログラミング&会計専門学校仙台校 菊池 貴也 氏の御協力をいただき、知的財産制度の全体像と具体的な事例を基に、ITパスポート試験で過去に出題された知的財産権や著作権に関する問題の解説を通して、情報の基礎と知的財産権について学習しました。

今後は、情報を活用した課題解決方法について学習します。

【課外活動(パソコン部)】令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」にて奨励賞をいただきました。

令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」にて、パソコン部が奨励賞を受賞しました。

パソコン部では、地元「松島町」が抱える課題解決や「SDGs活動」そして「ムーンショット目標」※1の達成に向けて「藻場再生活動発信」や「未利用野菜活用」、「観光DX」、「観光復興・防災とインバウンド体験」の研究活動を行っております。今後も、松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

今回の受賞にあたり、生徒の活動に御協力・御支援をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(外部リンクに移動します)

URL https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/251119.html

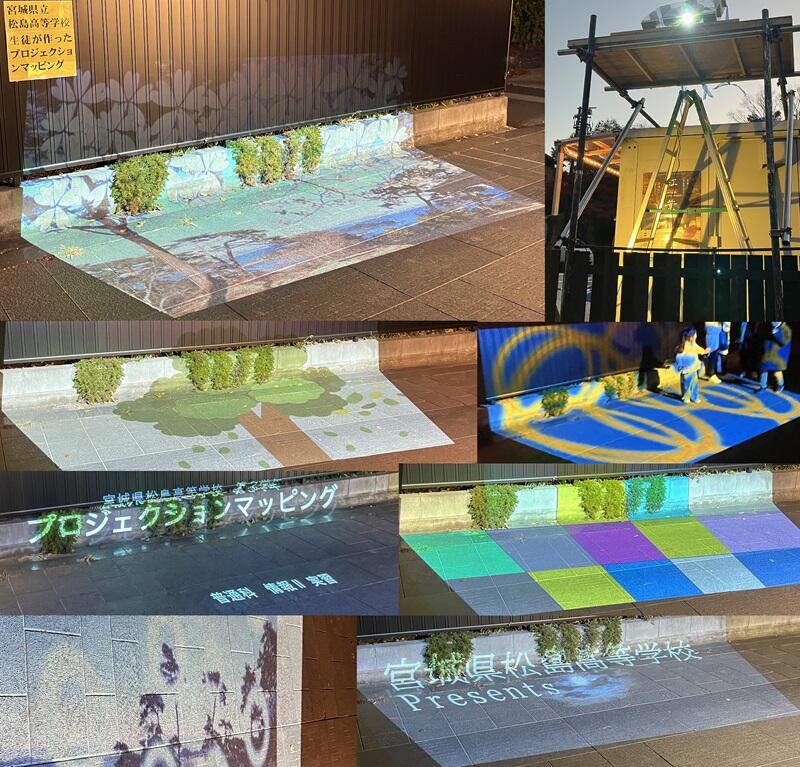

【普通科3学年「情報Ⅱ」】プロジェクションマッピングを実施しました。

普通科3学年「情報Ⅱ」の授業にて、3年1組と2組の生徒が制作した「プロジェクションマッピング(デジタルコンテンツ)」を、松島町内の円通院の御協力をを得て、円通院敷地内のもみじ庵にて作品を投影をしました。松島町の秋の代表的な「円通院 紅葉ライトアップ」では、幻想的な境内の風景と三慧殿の近くのプロジェクションマッピングなども、拝観者の楽しみになっています。

今回、3年生の生徒が観光客に対してデジタルコンテンツのテーマや制作方法、そして御覧いただきたい点を紹介しました。多くの観光客が足を止めて「頑張ったね」、「よくできている」とのお言葉を掛けてくださいました。

御協力をくださった方や御覧になった皆様に心から感謝申し上げます。

【防災教育】避難訓練・防災学習を行いました。

令和7年11月7日(金)に地震・火災の発生を想定した避難訓練と防災学習を実施しました。

今回は、本震の後に火災が発生する想定での訓練を実施し、生徒たちは避難経路の変更にも対応しながら避難することができました。また、松島消防署の方々にもご協力いただき、消火器の使用訓練も実施しました。

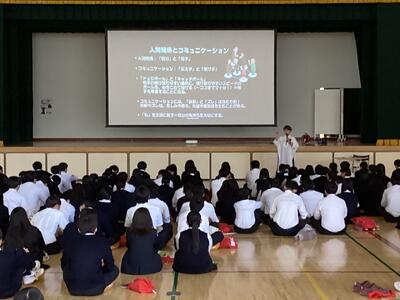

その後、避難所運営についての防災学習を行いました。1年生は体育館で避難所でも使用されることの多いワンタッチテントの設営・収納を行い、居住スペースの広さを実感することができました。2・3年生は各教室で避難所運営を題材にしたグループワークを行い、避難所生活で起こりうるトラブルについて考えたり、相手を思いやるコミュニケーションの大切さを学んだりすることができました。

【課外活動(パソコン部)】藻場再生活動に参加しました

令和7年11月3日(月)に福浦橋において、NPO法人 環境生態工学研究所主催の「藻場再生活動」の運営に参加しました。

この活動は、東日本大震災で激減した松島湾のアマモの生育に適した砂泥環境に近づけることを目的としています。参加した9名の生徒は、案内係や受付係の他、砂団子にアマモの種を追加する係、活動の趣旨を理解し協力をいただける観光客に砂団子を海中に投入する案内係、参加者に景品を渡す係などに分かれて仕事を行いました。

福浦橋を訪れた多くの観光客の皆さんに協力をいただき、準備した1,500個の砂団子を海に投入することができました。御協力ありがとうございました。

【パソコン部】インバウンド体験の商品開発に向けたフィールドワークを行いました。

パソコン部では、松島を訪れた観光客を対象にしたインバウンド体験の商品開発について研究しています。

令和7年11月1日(土)に松島直秀こけし製造元 二八屋物産店に御協力をいただき、松島観光のお土産の一つである「こけし」や「こけしの絵付け体験」について、二八屋物産店の本村様にインタビューを行いました。

生徒は、インバウンドの動向やとともにこけし」の種類や「こけしの絵付け体験」の状況についてお話しを聞くことができました。

今後は、現在研究中である「こけし」と生成AIを組み合わせた「トーキングこけし」の開発を行っていきます。

【パソコン部】松島町総合防災訓練に参加しました。

パソコン部の1学年の生徒3名が、令和7年度「松島町総合防災訓練」(11月1日(土)実施)に参加しました。

生徒は、訓練の概要を松島町総務課の方からお話しをしていただいた後、午前10時00分から宮城県に大津波警報が発表された想定で、松島海岸レストハウスから松島防災センターへ避難をしました。

生徒は、天隣院までの西側経路と展望台までの東側経路を確認しつつ避難時間を計測するなど、避難をする際のシミュレーションを行いました。避難訓練後、松島防災センターで避難所設営時に使用するテントの設営を体験しました。

生徒は、今回の総合防災避難訓練を経験し、松島町の災害リスクを正しく理解し、避難行動や観光客等の避難誘導を理解し実践することができました。

【情報科「情報Ⅱ」】「松島に関わる環境の現状と知的財産権」の講話がありました。

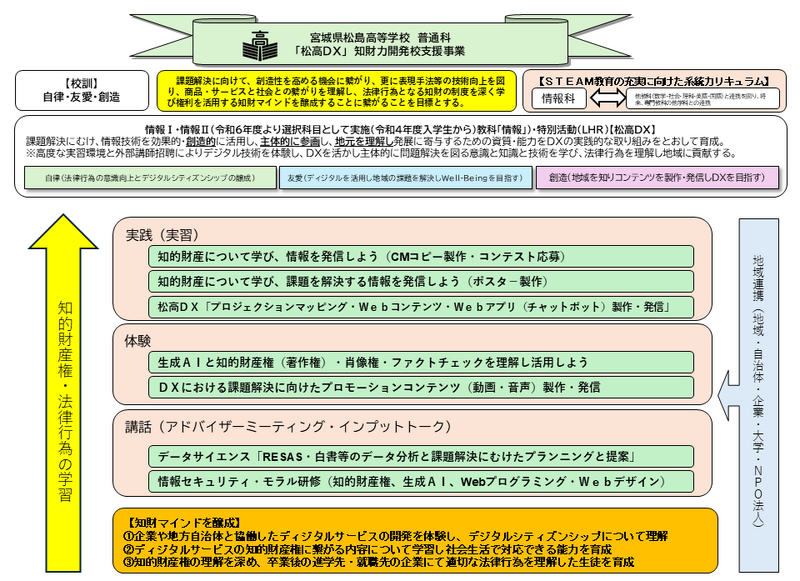

普通科3年選択科目「情報Ⅱ」(選択生徒55名)では、ICT機器を活用した課題解決学習の「松高DX」において、コンテンツ制作実習を通して「知的財産権」を学習しています。

今回は、NPO法人 環境生態工学研究所 理事 佐々木 久雄 氏と主任研究員 大谷 孝一 氏の御協力をいただき、松島の環境調査と松島湾の環境を維持するためのアカモクを活用した商品開発に関わる知的財産権についての講話をいただきました。講話では、松島の抱える環境の課題やその解決に向けた取組と、ドローンを使用した環境調査に関わる著作権、水産資源を活用した商品開発と商標権について生徒たちにとって深い学びにつながり具体的な事例をまじえながらお話しをいただきました。

現在、授業では、ICT機器を活用して「プロジェクション・マッピング」を制作しています。今後は、松島町の観光・移住・定住促進の課題解決を目標とした「松高DX」の一環として、「プロジェクション・マッピング」と「生成AI」を松島町で公開できるようアプリ開発について学習を行っていきます。

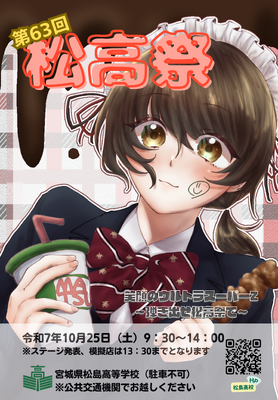

第63回松高祭開催しました

10月25日(土)に開催された本校文化祭「笑顔のウルトラスーパーZ~弾き出せ松高祭で~」は、天候にも恵まれ無事終了することができました。

予想を上回る約750名ものお客様に御来場いただき、当日の会場は活気と笑顔に溢れていました。

御来場、御協力いただきました皆様、ありがとうございました。

【課外活動(パソコン部)】「まつしま産業まつり」で未利用野菜活用を発信し「どらポテ」を販売しました。

地元「松島町」が抱える課題解決に向けて、パソコン部の2年生は、「SDGs活動」ならびに「ムーンショット目標」※1の達成に向けて松島町の未利用野菜活用の研究活動に取り組んでおります。

令和7年10月19日(日)に「まつしま産業まつり(松島町主催)」にて、「松島町産業観光課」様、「牛たん炭焼 利久 五大堂店」様、さらに松島町で農業を営む只木様の御協力をいただき、約1年間かけて未利用野菜のサツマイモを活用したオリジナルどら焼き「どらポテ」を開発し販売することができました。併せて生徒たちは、未利用野菜活用についての研究内容を販売ブースに掲示して発信しました。

そして、購入いただいた方々から、「松高の卒業生です。頑張ってください。」、「新聞を見て来ました。頑張っていますね。」等との温かいお言葉をいただくとともに、「どらポテ」を完売することができました。お買い上げいただいたみなさまに感謝申し上げます。

今後も、生徒たちは松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

第63回松高祭開催します

本校では、10月25日(土)に「第63回松高祭」を開催いたします。

今年度のテーマは、「笑顔のウルトラスーパーZ~弾き出せ松高祭で~」です。

ぜひ多くの皆様にご来場いただき、生徒たちの活動をご覧ください。

■ 日時

令和7年10月25日(土)

午前9時30分~午後2時(ステージ発表と模擬店は午後1時30分までとなります。

■ 主なプログラム

文化部発表、有志発表、模擬店など

■注意事項

ご来校の際は、公共交通機関をご利用ください。(駐車場はありません。)

保護者以外の一般の方の校内での写真撮影はお控えください。また、SNS等へのアップはご遠慮ください。

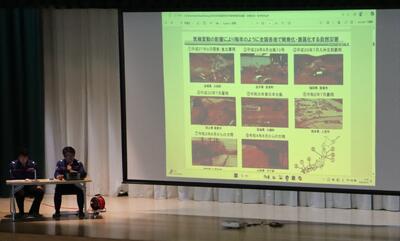

【課外活動(パソコン部)】松島町総合防災訓練ワークショップに参加しました

「令和7年度 松島町総合防災訓練ワークショップ(内閣府・松島町主催)」にパソコン部1年生5名が参加しました。

今回は、過去の災害に学び、松島町の災害リスクを正しく理解し、避難行動や観光客等の避難誘導をより明確にすることと、避難訓練に向けて行政・企業・住民間で同じ認識を持ち、発災時の円滑な連携・行動に繋げることが目的で実施されました。

「観光地における防災」をテーマに、東日本大震災での災害対応と当時の状況を松島町観光協会長 志賀様から講話をいただきました。東日本大震災以降は、関係各所が連携した訓練を実施し、日頃から意識を高め後世に教訓を伝える取組をしているとのことでした。

松高生の発表では、本校の全校生徒対象の防災学習「松防タイム」や観光科実習防災訓練の紹介、「観光復興・防災とインバウンド」についての研究発表を行いました。これは、国内の観光客数の減少とインバウンドの増加によるコト消費の体験の考案と、インバウンドの観光客も含めた災害時の避難や初動対応について、松島町の課題解決に向けた発表を報告しました。

その後の、ワークショップでは、7月のカムチャツカ半島での地震・津波と観光客の避難の対応をテーマに話し合い、本校生徒が各グループの代表として発表しました。

【課外活動(パソコン部)】高校生が地元「松島町」の未利用野菜“サツマイモ”を活用!老舗牛タン店と共同開発した 新スイーツ「どらポテ」完成お披露目会がありました

パソコン部の2年生は、「SDGs活動」ならびに「ムーンショット目標」※1の達成に向けた研究活動の一環として未利用野菜の活用に取り組んでいます。

本校2年生の生徒が、松島町の未利用野菜の活用を研究テーマに生徒が企画・開発したオリジナルどら焼き「どらポテ」が、地元の皆様の御協力をいただき完成し、「牛たん炭焼利久五大堂店」様にて完成お披露目と試食会がありました。

この活動は、松島町産業振興課様と牛たん炭焼 利久 五大堂店様、さらに松島町の農業を営む只木様の御協力をいただき、本校2年生が約1年間掛けて取り組んだ成果です。

7月に商品企画プレゼンテーションでお伺いした松島町 農業の只木様から未利用野菜のサツマイモをいただき、牛たん炭焼 利久 五大堂店 店長 佐藤様が生徒の商品企画プレゼンテーションからリファインしてくださり、素晴らしいスイーツに仕上げていただきました。

「どらポテ」は松島町主催の「まつしま産業まつり」(10月19日(日))にて販売し、未利用野菜が抱える課題に関する生徒の研究成果も発信する予定です。

今後も、生徒は松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

「観光科2年」観光ボランティアガイド実習を行いました。

10月9日(木)、宮城県白石工業高校建築科の生徒の皆さんをお迎えして、瑞巌寺を案内させていただきました。

建築を学ぶ皆さんが建築物を実際に見学する学習旅行でしたので、普段のガイドよりも建物について多く触れるように心がけてガイドをいたしました。

お互いの学びがより深まり、素晴らしい交流をもつことができました。

また、松島にいらしてくださいね。

【課外活動(パソコン部)】未利用野菜研究における、松島湾の上流と下流の関係に注目したスイーツの商品企画プレゼンテーションを実施しました。

パソコン部の2年生は、「SDGs活動」ならびに「ムーンショット目標」※1の達成に向けた研究活動の一環として未利用野菜の活用に取り組んでいます。

昨年度、「もたらし団子(みたらし)」の商品化について御協力をいただきました「みどり会農産加工株式会社」の専務 鳥海様から「アカモクパウダー」を1%使用した「ずんだ餡」と「くるみ餡」の試作品を頂戴し、生徒がアカモクパウダーの濃度を1%の他に2%や4%に調整した団子を試作し試食しました。そして、今年度は、新商品の名称を「ずんもば団子(ずんだ餡)」と「くるもば団子(くるみ餡)」とし、商品のラベルを開発しました。そして、この度、「みどり会」様の御厚意で商品企画プレゼンテーションを実施することとなりました。

「アカモクパウダー」を活用したスイーツの開発目的は、観光客の方々に景色を楽しんでいただくだけではなく、松島湾のアカモクを核に、上流(内陸)と下流(海)の食を結びつけたスイーツを味わう新たな食の価値を提供し、地元の松島湾が抱える課題を発信することです。

プレゼンテーション後に、生徒は鳥海様から取組についてお褒めいただくと同時に、社会で必要な取組のアドバイスをいただきました。

松高祭の一般公開(10/25)にて「ずんもば団子(ずんだ餡)」と「くるもば団子(くるみ餡)」を「もたらし団子(みたらし)」とともに販売する予定です。

今後も生徒は松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

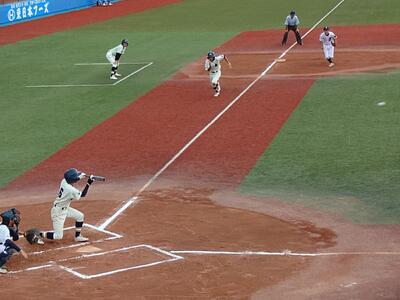

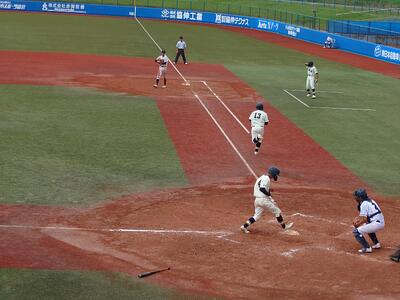

硬式野球部一日体験入部を実施しました!

10月5日(日)、秋晴れの空の下、本校グラウンドにて中学生を対象とした硬式野球部の一日体験入部を実施いたしました。多くの中学生の皆さんにご参加いただき、誠にありがとうございました。

今回の体験入部は、夏のオープンキャンパスの際に熱中症対策のため実施できなかった部活動での実技体験を、ぜひ中学生の皆さんに届けたいという思いから企画したものです。実際の練習に参加していただくことで、本校硬式野球部の雰囲気を感じてもらい、進路を考える一助となれば幸いです。

当日は開会式の後、キャッチボールやバッティング練習、各ポジションに分かれての守備練習など、高校生と中学生が一緒に汗を流しました。初めはお互いに緊張した様子でしたが、一緒にプレーするうちに、中学生の皆さんの表情も次第に和らいでいきました。

練習後の閉会式では、本校硬式野球部の生徒から松島高校の魅力について紹介する時間が設けられました。部活動と勉強の両立のことや、学校行事の楽しさに加え、「購買部で売っている醤油せんべいがとても美味しいんです!」といった高校生らしいユニークな紹介もあり、和やかな雰囲気で会を締めくくることができました。

今回の体験が、参加してくださった中学生の皆さんにとって有意義な時間となっていれば大変嬉しく思います。

松島高校硬式野球部は、選手の自主性を重んじ日々練習に励んでいます。来年の春、皆さんとこのグラウンドで一緒に野球ができる日を部員一同心から楽しみにしています!

10月5日(日)、硬式野球部による中学生体験会を実施します。

10月5日(日)、硬式野球部による中学生体験会を実施します。

令和7年度 「芸術鑑賞会」が開催されました。

本校では、10月1日(水)に芸術鑑賞会を開催しました。今年度は元和太鼓グループ「鼓童」スタープレイヤー、林田ひろゆき氏率いる、エンタテインメント和太鼓グループSamurai Music ZI-PANGの演奏を鑑賞しました。和太鼓奏者の他、篠笛奏者やエレクトリック・バイオリニストも迎え、目にも留まらぬ速さでのドラミングや体を突き抜ける太鼓の音の響きに、生徒たちも心を奪われ、和太鼓の素晴らしさに魅了されていました。

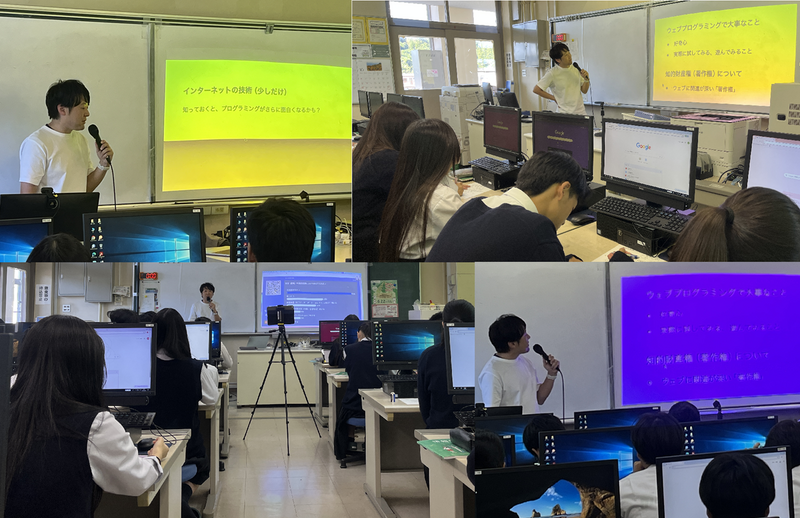

【情報科「情報Ⅱ」】「コンテンツにおけるウェブプログラミング・ウェブデザインと、それに係わる知的財産権の紹介について」の講話がありました。

普通科3年選択科目「情報Ⅱ」(選択生徒56名)では、ICT機器を活用した課題解決学習の「松高DX」において、コンテンツ制作実習を通して「知的財産権」を学習しています。

今回は、公立大学法人 宮城大学 事業構想学群 准教授 長崎 智宏 氏の御協力をいただき、コンテンツにおけるウェブプログラミング・ウェブデザインの大事さや、それに係わる知的財産権の紹介についての講話をいただきました。講話では、ウェブコンテンツを制作のほか、ウェブサイトからウェブプログラミングについてWebページや動画や画像をまじえて深い学びにつながるお話しをいただき、コンテンツの動作にかかわるウェブの仕組みについて深く理解する事ができました。

現在、授業では、ICT機器を活用して「プロジェクション・マッピング」を制作しています。今後は、松島町の観光・移住・定住促進の課題解決を目標とした「松高DX」の一環として、「プロジェクション・マッピング」と「生成AI」を松島町で公開できるようアプリ開発について学習を行っていきます。

社会人・管理職模擬面接会を開催しました。

就職を希望する3年生を対象に、模擬面接会を9月4日(木)から9日(火)の平日4日間開催しました。

面接官として、利府松島商工会青年部様に御協力をいただき、8名の面接官をお招きし、実際に企業や事業所の視点で助言をいただいております。

毎年、企業による選考開始日を間近に控えた3年生は、これまでの就職活動の成果を試す貴重な場となっています。

この模擬面接会を経験して、面接に対する自信と就職試験に向かう姿勢を身に付けて就職試験に臨みます。

はばたけ!松高生!

【情報科「情報Ⅱ」】「コンテンツ(動画・VR・AR、 チャットボット(生成AI)の制作と、それに係わる知的財産権の紹介について」の講話がありました。

普通科3年選択科目「情報Ⅱ」(選択生徒56名)では、ICT機器を活用した課題解決学習の「松高DX」においてコンテンツ制作実習を通して「知的財産権」を学習しています。

今回は、東北工業大学 AI教育推進室(兼務:工学部情報通信工学課程)准教授 八巻 俊輔 氏の御協力をいただき、コンテンツ(動画・VR・AR、 チャットボット(生成AI)の制作と、それに係わる知的財産権の紹介についての講話をいただきました。講話では、「ディジタル信号処理とAI」から「ディジタル信号処理の応用」を画像・音声・動画の具体例をまじえて深い学びにつながるお話しをいただき、「ディジタルコンテンツと知的財産権」等について例示された法規から注意点を理解することができました。

講話後のレポートの感想には、「ディジタル信号処理という言葉を初めて知りました。音声・画像・映像等私たちが日常でよく見るものに用いられていることを学ぶことができました。高校では学ぶことができない内容でしたので講話を通して知ることができて良かったです。」「音声・画像・映像をディジタル信号処理技術で修復できる事を知りました。盗用・捏造・改ざんは知的財産権の侵害に該当するので気を付けなければならないと学びました。貴重な講話でとても勉強になりました。」「発展していくのは便利だが、画像を作って悪用する人も出るので、見極められるようにしないといけいないと思いました。信号は意外と身近に多くあることを初めて知ることができ、勉強になった講話でした。」「私たちが使っているAIにもディジタル信号処理が大きく関係していることに驚きました。劣化した画像や聞きにくい音声をすごくきれいに修復することができていてすごい技術と思いました。手軽にディジタルコンテンツを使える分、使い方をあらためて気を付けたいです。」などの記述があり、生徒たちは、最先端の技術を通して、日常生活の中で気をつけるべきことを学んだ様子でした。

現在、授業では、ICT機器を活用して「プロジェクション・マッピング」を制作しています。今後は、松島町の観光・移住・定住促進の課題解決を目標とした「松高DX」の一環として「プロジェクション・マッピング」と「生成AI」を、松島町で公開できるようアプリ開発について学習を行っていきます。

【硬式野球部】第78回秋季東北地区高等学校野球宮城県大会 予選の試合結果のご報告

8月23日(土)より行われました秋季東北地区高等学校野球宮城県大会の予選の試合結果を以下の通りご報告いたします。

■ 1次予選1回戦 vs 東陵高等学校

初戦は東陵高等学校と対戦しました。序盤にリードを許す苦しい展開となり、残念ながら7回コールドでの敗戦となりました。

松島|001 000 0|1

東陵|510 030 X|9

(7回コールド)

■ 2次予選1回戦 vs 石巻好文館高等学校・涌谷高等学校・石巻北高等学校 連合チーム

続く敗者復活戦では、石巻好文館高等学校・涌谷高等学校・石巻北高等学校の連合チームと対戦しました。全員で一丸となって着実に得点を重ねて勝利を収め、県大会出場の望みを繋ぎました。

連合|000 000 000|0

松島|400 000 10X|5

■ 2次予選2回戦 vs 石巻西高等学校

県大会出場をかけた石巻西高等学校との一戦は、序盤から点の取り合いとなる激しい試合展開となりました。中盤にはリードを奪うなど善戦しましたが、終盤に逆転を許し、あと一歩のところで惜しくも敗れました。選手たちは最後まで勝利を信じ、粘り強く戦い抜きました。

石巻西|010 321 050|12

松 島|104 201 000|8

今大会では県大会出場という目標を達成することはできませんでしたが、チームとして大きな収穫と、冬の間に克服すべき課題を見つけることができました。

この悔しさを胸に、選手・スタッフ一同、来春の大会で皆様に良いご報告ができるよう、より一層練習に精進してまいります。

今後とも、本校野球部への温かいご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【観光科2年生】ホテル実習を実施しました。

7月26日(土)から8月7日(木)までの夏季休業期間に、観光科2年生はホテル実習を行いました。本実習では、松島町内の旅館・ホテルを中心にご協力をいただき、宿泊産業での業務内容や産業自体の魅力などを学びました。

参加した生徒からは、

「人のために働くことが、こんなにも良いことで、喜びを感じられるかを学びました。」

「お客様が笑顔でいられるように従業員の方々は、最高のおもてなしをしていた。」

「ホテルの顔として責任を持って仕事をすることを学べました。」

「常にお客様のことを考え、松島に少しでも貢献しようと日々切磋琢磨している従業員、皆様の姿を多く見ることができたのでこれまでよりも松島のことが好きになりました。」

などの、多くの気づきや学びがありました。

今回の実習では、生徒が宿泊業の業務を体験するだけではなく、各企業様から「おもてなしの心」や「各施設の魅力」に関する講話などもしていただきました。生徒たちは今回の経験をもとにボランティアガイドなどで力を発揮してくれることを期待しています。

【観光科1学年】観光地実習(松島町)を実施しました。

令和7年7月26日(土)から8月1日(金)までの夏季休業緒期間にて、観光科1年生の観光地実習を実施いたしました。本実習は、松島町内の企業・事業所の皆様に多大なるご協力をいただき、観光産業の現場で学ぶ貴重な機会となりました。

実習の目的は、「松島の観光産業の『おもてなしの心』を学ぶ」「松島の観光産業の『コミュニケーション力』を学ぶ」「松島の観光産業の課題を考え、改善策を探究できる生徒の育成」としています。生徒たちは、接客、受付、清掃などの業務を通して、社会人に必要なスキルを学ぶとともに、日本三景・松島の観光の現状を肌で感じることができました。

参加した生徒からは、

「お客様に喜んでいただくことの楽しさと大変さを同時に学びました。」

「従業員の皆様の、お客様への細やかな気配りや観察眼に深く感銘を受けました。」

「実習は大変なこともありましたが、観光業への興味がより一層深まりました。」

「松島にこれほど多くの外国人観光客が訪れていることに驚きました。お茶をお出しする際に、簡単な英語でも一言も添えられなかったことを後悔しています。この経験から、英語の学習に励みたいです。」

などの、意欲的な感想が多く聞かれました。

今回の実習は、生徒たちが観光産業の魅力と課題を自ら発見し、自身の将来について考える大きなきっかけとなりました。この経験は、今後の学校生活においても必ず良い影響をもたらすものと確信しております。

最後になりましたが、本校生徒のために貴重な学びの場を御提供くださいました松島町の皆様に心より感謝申し上げます。今後とも、生徒たちの成長を温かく見守っていただけますと幸いです。

令和7年度 宮城県松島高等学校オープンキャンパスを開催しました。

7月29日(火)に200名を超える中学生の皆さんと保護者の方を迎えてオープンキャンパスを開催しました。

当日は、各教室に分かれてオンライン配信方式で行い、本校の概要や学習内容のほか、学校生活や進路状況、そして入試に関する説明を行いました。さらに、生徒会役員による行事紹介や生徒が製作した部活動紹介動画を上映し、その後、部活動見学を実施しました。今回も本校生徒が各教室への案内や配信作業を担当しました。

暑い中、多くの皆様に御参加いただき誠にありがとうございました。松島高校のことを少しでも知っていただけましたら幸いです。

(校門前風景) (教室風景) (配信作業風景)

【パソコン部】未利用野菜研究 SDGs商品企画プレゼンテーションを実施しました。

パソコン部の2年生は、「SDGs活動」ならびに「ムーンショット目標」※1の達成に向けた研究活動の一環として未利用野菜の活用に取り組んでいます。

昨年11月に行われました「松島のマルシェ まつの市」にて、松島町幡谷で農業をされている只木様から、未利用野菜研究の食材の一つとして、サツマイモを提案していただきました。

そこで、未利用野菜の活用や松島町の抱える課題を調査と並行して、サツマイモを使用したスイーツの試作を行い、今回、只木様に対して商品企画のプレゼンテーションを行いました。

プレゼンテーション後、只木様からは、農業を取り巻く気候変動や農作物への影響、農作物を活用した商品開発と販売等の多くの貴重なお話しをいただきました。

今後も生徒は松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

【情報科・生徒指導部】「情報セキュリティ・モラル研修 ~守ろう知的財産権~」講話を実施しました。

4校時のLHRにて、日本弁理士会 東海会 教育機関支援機構 機構長 伊藤 正典様を講師にお迎えし、「情報セキュリティ・モラル研修 ~守ろう知的財産権~」と題した講話を実施しました。

講話では、社会生活に係わる知的財産権について身近な具体的事例を基に、文化祭やSNSの投稿の際に注意しなければならないことについてもお話をいただきました。生徒から「知的財産権について深く理解することができました。権利を侵害してしまうと、非常に重い罪があるので気を付けなければいけないと思いました。」、「本日の講話では、知的財産権が形のない情報で『無形財産』もあるということがよくわかりました。」、「文化祭のクラス出店の内装やネーミングやマーク、SNSのアイコンなどにも気をつけ、日頃から知的財産権について考えて高校生活を送りたい。」等の多くの感想があり、知的財産権について身近に考える素晴らしい機会となり大きな気づきを得ることができました。

【パソコン部】未利用野菜研究 SDGs商品企画プレゼンテーションを行いました。

パソコン部の2年生は、「SDGs活動」と「ムーンショット目標」の達成に向けた研究活動の一環として、未利用野菜の活用に取り組んでいます。

昨年度は、農事組合法人グリーンファーム松島様にお伺いし、松島町の未利用野菜の現状についてインタビューと農場見学のフィールドワークを行い、未利用野菜を肥料にして活用する取り組みを学ぶことができました。また、松島町幡谷の農家の方からも未利用野菜に活用についてのお話をいただき、未利用野菜を活用したスイーツの商品開発に取り組んできました。

今回は、未利用野菜を活用したスイーツの商品開発プレゼンテーションを行うために、牛タン炭焼利久 五大堂店にお伺いし、店長の佐藤様に御指導をいただきました。

未利用野菜のサツマイモを活用したスイーツについてのプレゼンテーション後に、佐藤様から「生徒がとても頑張っている」とのお褒めのお言葉や感想とともに今後の商品開発に向けたアドバイスをいただきました。具体的には、牛タン炭焼利久では、形が不揃いな苺は「いちご餡」に加工してフードロス削減に努めていることをうかがいました。

生徒は初めての商品開発プレゼンテーションあったことから、「緊張はしましたが原稿を焦らずに読むことができプレゼンテーションがうまくできました。」との感想がありました。

【パソコン部】「観光都市デザイン」観光研究に向けて講話をいただきました。

パソコン部1学年の生徒は、観光における「創造的復興・防災」、「インバウンド・国際交流」についての研究活動を行っていますが、今回、松島観光協会長 志賀 寧 様を講師にお迎えして講話ををしていただきました。

志賀様からは、東日本大震災や復興と防災に関して、宮城県や他県の事例や防災に対する意識向上について、松島の観光の現状やインバウンドと国際交流について、研究発表に向けた調査の重要性や原稿作成の方法、研究活動の目的の一つとなるパテント等、パソコン部の生徒が今後取り組む活動について、生徒の意見を引き出していただきながらお話をしてくださいました。

今後は、今回の講話でのご指導を基に、調査活動やフィールドワークを行い、「創造的復興・防災」、「インバウンド・国際交流」に向けた商品やサービスの開発を行い、「観光都市デザイン」に向けた研究活動に取り組んでいきます。

【硬式野球部】第107回全国高校野球選手権宮城大会 試合結果

7月11日(金)に仙台西高校との1回戦が行われ、7対4で勝利しました。

仙台西|000 110 200 |4

松 島|110 200 12X |7

このことは、各種メディアでも取り上げられました。

また、7月15日(火)に仙台第一高校との2回戦が行われました。

仙台一|001 002 41 |8

松 島|000 100 00 |1

8回コールド

3回表に1点を取られ、4回裏に1点を取り返しましたが、残念ながら1対8で敗退しました。

3年生は今大会をもって引退となります。これからは8月末の第78回秋季東北地区高等学校野球

宮城県大会予選に向けて1・2年生の新体制で練習に励んでいきます。

応援ありがとうございました。

【中学生対象】オープンキャンパス(7月29日(火)実施予定)の参加申込を終了いたしました。

オープンキャンパスを7月29日(火)に実施します。

オープンキャンパス当日は、参加のお申し込みをいただきました中学生・保護者等の皆様の御来校をお待ちいたしています。

1 実施月日 令和7年7月29日(火)

2 時 間 10時00分~11時00分(受付 9時30分~10時00分)

3 会 場 本校各教室

4 概 要 (1)学校概要

(2)学科紹介

(3)学習内容

(4)教育課程・入試情報

(5)学校生活

(6)進路

(7)部活動紹介(動画)

(8)部活動見学、個別相談会

5 対 象 中学校3年生及び保護者等(希望により中学校1・2年生も可能)

6 そ の 他 (1)本校には駐車場がございません。公共交通機関等を御利用ください。

(2)上履き等の室内で使用するスリッパ等を御持参ください。

1学年フィールドワーク

「総合的な探究の時間」において、1学年は「松島と自然」、「松島と観光」、「松島と歴史」、

「松島と教育・福祉」、「松島と産業」、「松島と伝統文化」、「松島と防災」の7分野に分かれて

松島についてグループ学習をしています。

当日は、それぞれのグループに必要なデータの収集をすることを目的に、松島町内の企業や

町役場を訪れて話を伺ったほか、円通院等の施設を見学しました。また、松島島巡り観光船

の遊覧船に乗り、松島の島々を見たり、藻場再生プログラムに参加したりしました。

【活動にご協力いただいた施設・企業】

石田沢防災センター・一般社団法人松島観光協会・円通院・観瀾亭・松島さかな市場

松島島巡り観光船・松島町役場・みちのく伊達政宗歴史館

「体育祭」が開催されました。

体育祭が7月3日、4日の2日間、開催されました。

初日は、バレーボールとバスケットボールの予選、ドッジボールは予選と決勝が行われました。

2日目には、バレーボールとバスケットボールの決勝、クラス対抗リレーと綱引きが行われました。

各クラスでオリジナルのTシャツを作成し、心を一つにして競技に臨みました。

どのクラスも生徒が協力し合って、それぞれの種目に取り組み、笑顔と活気が溢れる体育祭になるとともに、クラスの団結もさらに深まりました。

【情報科「情報Ⅱ」】「松島町と知的財産権のかかわり」についての講話がありました。

普通科3年選択科目「情報Ⅱ」(選択生徒56名)では、ICT機器を活用した課題解決学習の「松高DX」におけるコンテンツ製作実習をとおして「知的財産権」を学習しております。

今回は、松島観光協会 会長 志賀 寧 氏の御協力をいただき、松島町の観光・経済と知的財産権の関わりについて講話をいただきました。講話では、地元「松島町」における、観光産業と商標権(知的財産権)とのかかわりを知り、具体的事例から社会生活での重要性を理解するとともに、深い学びにつながるようなワークショップを行い、授業内で発表をしました。

講話後に作成したワークシートの感想には「知的財産権について知ることができました。注意すべき点をしっかり確認することができました」、「商標権という言葉しか聞いたことがなかった権利について松島の歴史や建物を交えて分かりやすく説明してくださり理解できました」、「知的財産権の商標権は登録した人の権利になることと、商標権が登録されているかをしっかり調べなければならないと思いました」、「商標権のお話しをうかがい、自分のアイデアだと思っていたものが他人のアイデアと同じ場合があることも考えて、事前に確認する大切さを理解しました」などがあり、生徒は大きな気づきを得ることができました。

現在、授業では、ICT機器を活用してプロジェクションマッピングを製作しており、今後は、松島町の観光・移住・定住促進の課題解決を目標とした「松高DX」の一環として「プロジェクション・マッピング」と「生成AI」を、松島町で公開できるようにアプリ開発について学習を行っています。

【パソコン部】SDGsマルシェ2025(主催 尚絅学院大学)に参加しました

令和7年6月22日(日)に仙台市サンモール一番町商店街アーケードにて、尚絅学院大学主催の「SDGsマルシェ2025 つなげよう! -持続可能な未来に向けて-」に本校、パソコン部も参加しました。

このイベントは、SDGsに関わる取組の発表や体験ができる「マルシェ」で、当日は22団体が参加し、高校生は5団体が参加しました。

本校では、東日本大震災の影響で減少した藻場の再生活動の紹介と地球温暖化に伴う藻場の減少への対策について研究した「藻場再生活動」と松島町産の未利用野菜の有効活用と河川の上流から松島湾に注ぐ水質や牡蠣養殖の現状と竹やホタテの貝殻の活用について研究した「未利用野菜研究」を発表をしました。また、本校生徒が牛タン炭焼利久様と共同で開発した、アカモクパウダーを使用したSDGs商品「どらモク」を販売しました。「藻場再生活動」では、藻場再生活動を行っているNPO法人 環境生態工学研究所(E-TEC)様の御支援や御助言があり資料をまとめることができました。また、「未利用野菜研究」では、松島町様、JA仙台様やグリーンファーム様の御協力をいただき研究を進めることができました。

また、尚絅学院大学 鈴木道子学長より、生徒の研究発表に対して「高校生部門 優秀賞」とともに、参加団体全体の中で最高の「SDGs大賞」もいただくことができました。生徒は月曜日から土曜日まで毎日研究活動に取り組んでおり、その努力が認められたととても喜んでいました。

【防災教育】避難訓練・防災学習を行いました。

令和7年6月13日(金)に地震発生を想定した避難訓練・防災学習を実施しました。

今回は、本震の後に余震が発生する想定での訓練を実施し、生徒たちは主体的に安全確保をすることができていました。また、停電によって放送設備が使用できなくなることを想定し、教職員が連携して避難経路の安全確認や避難指示等の情報伝達を行いました。

その後、校舎内の安全点検についての学習を行いました。各教室で安全点検のポイントを学んだあと、実際に校舎内を点検しました。生徒たちは壁や天井の破損の有無を確認したり、窓や扉の開閉について確認したりする活動を通して、日頃の安全点検の意識を高めることができました。

第1期定期考査

第1期定期考査が6月19日(木)から6月24日(火)に実施されます。生徒は職員室前の廊下に設置してある机や、考査の始まる1週間前から学習スペースとして解放される視聴覚室を利用するなどして考査に向けて頑張っています。職員室が近いので、分からないことがあればすぐ先生に質問をすることができます。

料理部の活動紹介

6月7日(土)の活動では、「講師」をお招きして、「包丁を研ぐ」体験をしました。「講師の先生」は自前の研石を持参しされ、安全に気をつけながら、丁寧に教えてくれました。講師は何と、3年生の部員です!この部員は調理師を目指しており、将来、お店を開いたら、「みんなで食べに行こう」という話で盛り上がりました。その後、「白玉団子入りのフルーツポンチ」を作り、美味しくいただきました。カラフルな白玉団子は初めてでしたが、彩りもよく試食を楽しむことができました。

生徒の感想を紹介します。

「講師をやってみて、初めての人に教えることが難しかった。」「道具が本格的ですごかった。やってみて難しさが分かった。」「チカラ加減が難しかった。部活以外で体験することはないと思うので、今回の体験を覚えておきたい。」「みんなでやれて楽しかった。」・・・などの感想があり、生徒にとって、とても充実した良い時間になったようです。

【観光科1・2年生 和室作法講座】

6月9日(月)に、観光科の1・2年生を対象に、日本の伝統文化を学ぶ機会として「和室作法講座」を実施しました。生徒たちは、事前に動画で所作を学習した上で当日の実習に臨み、和室での立ち居振る舞いや茶道の基本を体験的に学びました。

この講座で得た知識と技術は、観光科の特色であるホテル実習に大いに生かすことができるものであり、実習先での実践力向上に大きく貢献します。また、今後は生徒自身が企画する旅行商品の開発や、国内外の旅行者に向けた茶道体験の提供など、地域や観光業界と連携した活動にも活用していく予定です。

本校では、こうした体験的な学びを通じて日本文化への理解を深めるとともに、多様な価値観を尊重する姿勢を育む教育を推進しています。今後も、地域や世界とつながる魅力ある学校づくりを目指し、実践的かつ創造的な学習活動を展開してまいります。

2学年「保健講話」が開催されました。

6月6日(金)に、2学年対象の「保健講話」が開催されました。講師は、NPO法人mia forza代表の門間尚子様で、内容は、人とのコミュニケーションのより良い方法や、デートDVへの対応等についてのお話でした。

門間様からは、『あなたのあたりまえは、誰かのあたりまえではない。誰かのあたりまえは、私のあたりまえではない。』『私、という主語を大切に。』『暴力をしてもいい人はいない。暴力をうけてもいい人はいない。』『誰もひとりではない。誰もひとりにはしない。』など、心に響く言葉の数々を、情熱と愛情のある語り口でお話になりました。

生徒たちは、真剣な表情で「自分ごと」として聞き、これからの人とのかかり方について考えを深めていました。

農業体験学習『田植え』をしてきました!

5月28日(水)晴れ

松島町及びJA仙台等で取り組んでいる、地産地消運動を推進するための「環境にやさしく質の高い米づくり」に参加し、松島町で歴史がある産業の米作りを体験する。

そのなかで、地域の特産品を学び、地域の方々との交流により深い学びを得ようと企画しています。

不安定な天気が続いていましたが、おかげさまで晴天・・・暑いくらいでした。

ふだん何気なく食べている「お米」は、田んぼの稲からとれるのは知っている。でも、どんな風に植えている?田んぼってどんな感じ?知らないことがいっぱいあります。

今は珍しくなりましたが、「手植え」による体験。田んぼの感触に歓声をあげながら、なれない姿勢に悲鳴をあげながらもとても楽しそうに体験させていただきました。(機械植えは2名の生徒が代表して体験させてもらいました。)

田植え体験の後は、手作りのカレーライスをごちそうになりました。

とても美味しくて多くの生徒がおかわりまでいただき、「私たちが植えた稲もこんな美味しいお米になるんだ!」と口々に喜びのディスカッション。

大変貴重な体験をさせていただきました。

トピック

環境保全米って?

田んぼそのものの力を高め、化学農薬や化学肥料を減らして(通常の半分以下の生産の基準)育てられたお米です。

力を取り戻した田んぼには、生き物が住み、豊かな自然環境を作り出していきます。

生産の基準を守って作られたことを第三者機関が認め、消費者に伝えることで、「環境や人にやさしいお米作り」を消費者が理解し、適正な価格での購入意欲が増えて、生産者を助けることにも繋がります。

まさに、SDGsですね。

生産者と消費者がタッグを組んでこの取組を応援しましょう!

令和7年度 前期生徒総会について

令和7年度前期生徒総会を実施し、令和6年度の活動・会計報告や令和7年度の各種活動計画・予算等が協議・報告されました。生徒会長の挨拶もこの学校をより良くしたいという熱意が伝わってくるものでした。今後も生徒の意見が学校に反映されるような学校づくりを目指します。

【中学生対象】宮城県松島高等学校オープンキャンパスについて(7月29日(火)実施予定)

宮城県松島高等学校オープンキャンパスを7月29日(火)に実施します。

中学生の皆さんの参加をお待ちいたしています。

1 実施月日 令和7年7月29日(火)

2 時 間 10時00分~11時00分(受付 9時30分~10時00分)

3 会 場 本校各教室

4 概 要 (1)学校概要

(2)学科紹介

(3)学習内容

(4)教育課程・入試情報

(5)学校生活

(6)進路

(7)部活動紹介(動画)

(8)部活動見学、個別相談会

5 定 員 300名

6 対 象 中学校3年生及び保護者等(希望により中学校1・2年生も可能)

7 参加申込 (1)申込期間 6月24日(火)~7月11日(金)

(2)申込方法 参加申込Webフォームより申込ください。

8 そ の 他 (1)本校には駐車場がございません。公共交通機関等をご利用ください。

(2)上履き等の室内で使用する靴を御持参ください。

【観光科3年生 松島観光ガイド実習】

5月21日(水)に観光科3年生の4名が、台湾・台南市の高級中学校(日本の高等学校に相当)の先生方6名をお迎えし、松島町内の観光ガイドを行いました。

この取組は、台湾からの訪日教育旅行の一層の拡大を目指すとともに、生徒たちが実践的な観光ガイドのスキルを磨く貴重な機会となりました。

ガイドを担当した生徒たちは、松島の歴史や文化、自然の魅力を丁寧に紹介するとともに、台湾出身の李登輝元総統が「学術・文化交流と『奥の細道』探訪の旅」をテーマに来日された際に、松島を訪れて詠まれた俳句の句碑も案内しました。

生徒たちは、句に込められた思いや歴史的背景を丁寧に説明し、台湾と日本の文化的なつながりを感じていただけるように努めました。

今回の交流を通じて、生徒たちは国際的な視野を広げるとともに、観光を通じた地域の魅力発信の大切さを改めて実感しました。

今後もこのような国際交流の機会を大切にし、観光を学ぶ高校生としての成長につなげてまいります。

「しおかぜ食堂」に行ってきました

料理部では、ボランティア活動として子どもの食環境を整えられるように支援する活動に賛同し、「しおかぜ食堂」のお弁当作りに参加しています。

5月17日(土)のメニューは、「笹かまの磯部焼き」「マカロニサラダ」「切り干し大根の煮付け」「いなり寿司」でした。参加した生徒は、いなり寿司の調理が初めてということで、慎重に油揚げを剥がし、ご飯を詰めていました。ご飯量を調整することに苦戦していましたが、教わった通りに何個も作っていました。

【第42回歩け歩け大会】

今年の「歩け歩け大会」は、昨年までの長い距離を歩きながらゴミを拾う内容から、各学年・クラスごとに場所を決め、ゴミ拾いと草刈りをするという内容で実施しました。

開会式では、高城地区長の横田俊悦様より、「皆さんの活動に感謝します。どうか地域のために頑張ってください。」という言葉をいただき、それぞれの担当する場所に向かいました。

当日は天気にも恵まれ、汗ばむ中、慣れない草刈り鎌を使いながら一生懸命活動する生徒の姿が見られました。

草刈りが終わった後は、PTA保護者に配膳していただいた温かい豚汁で疲れを癒やすことができ、とても充実した行事になりました。

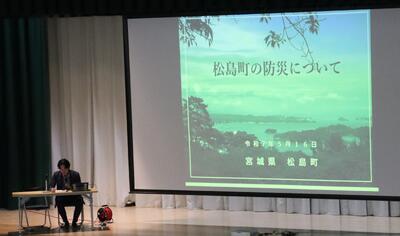

【防災教育】防災講話

令和7年5月16日(金)5校時に防災講話を実施しました。

講師として、松島町総務課環境防災班と、国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所流域治水課の職員の方々をお迎えし、松島町で過去に起こった災害の被害状況や、学校周辺で注意が必要な箇所についての説明、そして流域治水という考え方やそれに関してどのような取組がされているかなどの説明をいただきました。

生徒たちは、防災の知識を身につけようと真剣な姿勢で話を聞いていました。

松島中学校「まつしま防災学」講習会への参加について

令和7年5月15日(木)に松島中学校1年生を対象に「まつしま防災学」が実施されました。

講師として東北福祉大学の学生4名と本校から松島中学校出身の1年生4名が参加しました。松島中学校の生徒は、この講習会で学んだことを町内の小学校で指導することになります。

講習内容は「エコノミークラス症候群予防体操」、「防災クイズ」、「減災かるた」などで、本校生徒も、それぞれ自分の役割を果たしながら、中学生の様子をよく見て優しく声がけなどをしていました。

【野球部】第19回春季宮城県高等学校野球地区大会

4月26日(土)から5月5日(月)にかけて第19回春季宮城県高等学校野球地区大会(東部地区)が行われました。

試合の結果は次のとおりです。

一次予選1回戦 4月26日(土) 石巻市民球場 1時間29分

松島|000 000 |0

東陵|303 202X |10

6回コールド

2回戦 4月29日(火) 平成の森しおかぜ球場 2時間20分

気仙沼|100 010 000 0 |2

松 島|000 002 000 1X |3

延長10回タイブレーク

3回戦 5月5日(月) 石巻市民球場 2時間34分

ウェルネス|210 021 000 |6

松 島|100 000 022 |5

3回戦では、序盤で相手にリードされていましたが、最後まで諦めずに後半で点を取り返しました。しかし、あと一歩及ばず惜敗しました。

春の県大会出場は叶いませんでしたが、今回の悔しさをバネに夏の県大会に向けて練習に励んでいきます。

応援ありがとうございました。

【令和8年度以降入学生対象】iPad(宮城県松島高等学校)の購入について

本校では、国や宮城県が主導しておりますICT教育推進のため、学習用タブレット端末(iPad)を学習用ネットワークに接続し、授業や様々な教育活動の中で活用しています。

つきましては、国や県の方針変更に伴い、令和8年度入学生から、各自で学習用タブレット端末を購入していただくことになりました。そのため、合格者予備登校にて学習用タブレット端末(iPad)の購入の手続をお願いすることとなります。購入する学習用タブレット端末の機種や金額・購入方法につきましては、今のところ決まってはおりませんが、県から発表され次第、すみやかにお伝えいたします。

また、宮城県では、学習用ネットワークに接続するためにMDM(Mobile Device Management)を使用しており、学校で指定したアプリのみがインストールされますが、学校以外でもネットワークに接続することができます。高校卒業後は、MDMを外してアプリを自由にインストールできる個人のタブレットとして利用を継続できます。

保護者等の皆様におかれましては金銭的な御負担をお掛けすることとなりますが、御理解と御協力をお願いいたします。