行事ブログ

【観光科】ホテル実習発表会を開催しました

令和8年2月19日(木)ホテル実習発表会を開催しました。

観光科では、1年生で「地域を知る(インプット)」、2年生で「プロの現場で実践する(トレーニング)」という目標があります。

そのため、核となる取組であるホテル実習を2年生から1年生へ継承する会として「ホテル実習発表会」を行っています。

2年生の体験と学びを聞くことで、1年生は2年時の実習先や取組に生かしていくことになります。

なお、ホテル実習は、2年時の夏休みの前半に集中的に職場体験として行うものです。

探究課題発表会

令和8年2月18日(水)、本校体育館にて探究課題発表会を実施しました。

1・2年生は、「総合的な探究の時間」において1年間にわたり、自ら課題を設定し、情報収集やアンケート調査、

フィールドワークなどを行いながら、松島への理解を深め、課題研究に取り組んできました。

1年生は、「松島と自然」「松島と観光」「松島と歴史」「松島と福祉・教育」「松島と産業」「松島と伝統文化」

「松島と防災」の7分野に分かれ、グループで探究活動を行いました。

2年生は、「松島の人」「松島の観光」「松島の生活」「松島の文化」「松島の保全」「松島の仕事」の6分野に分かれ、

個別にテーマを設定し、主体的に探究を進めました。

発表会当日は、スライドを用いて発表を行い、質疑応答では2年生が積極的に質問し、互いの学びをさらに深める

有意義な時間となりました。

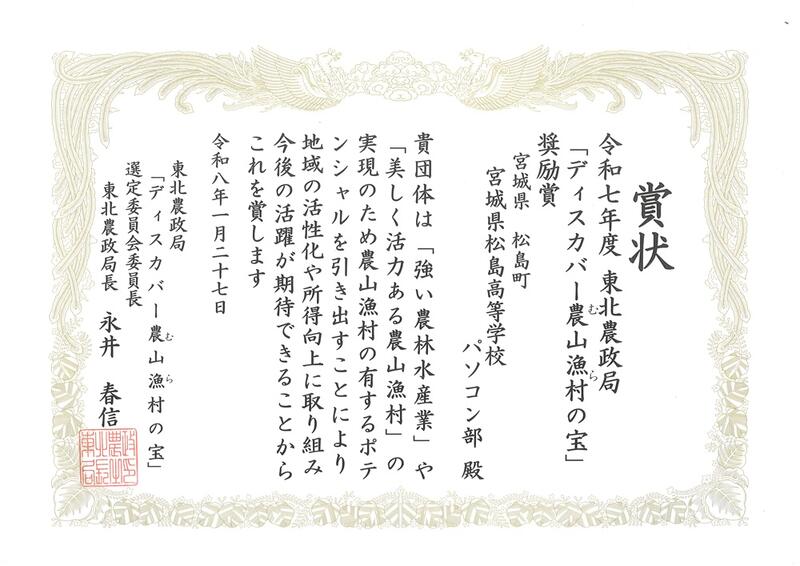

【課外活動(パソコン部)】令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞しました。

パソコン部では課外活動を通じ、情報機器を活用するDXの視点から松島町の課題を解決するための学習と実践に取り組んできました。

この度、これまでの「観光DX」「藻場再生活動」「未利用野菜活用」等の取組を評価していただき、東北農政局より奨励賞をいただくことができました。

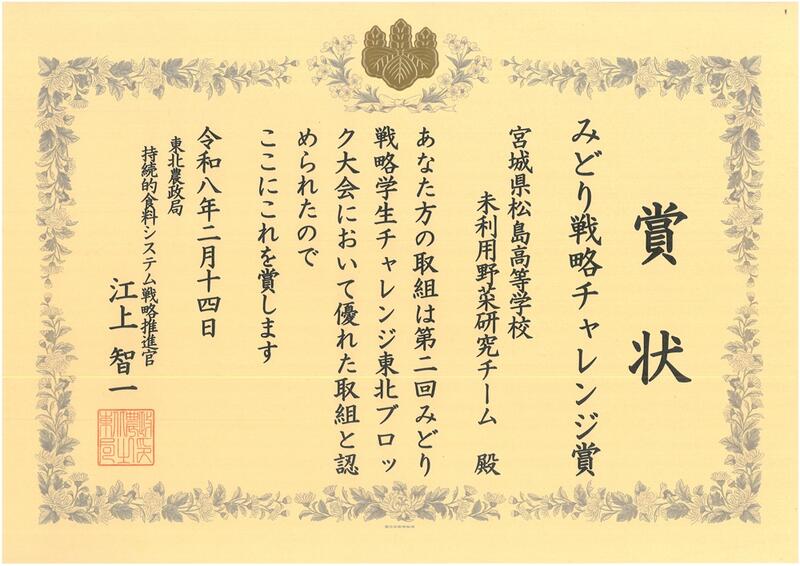

【課外活動(パソコン部)】第2回みどり戦略学生チャレンジ東北ブロック大会にて「みどり戦略学生チャレンジ賞」を受賞しました。

パソコン部では課外活動を通じ、情報機器を活用するDXの視点から松島町の課題を解決するための学習と実践に取り組んできました。

この度、2学年生徒の「未利用野菜活用研究」における「どらぽて」等の開発や「まつしま産業まつり」での発信活動等の取組を評価していただき、東北農政局より「第2回みどり戦略学生チャレンジ東北ブロック大会」において「みどり戦略チャレンジ賞」をいただくことができました。

【課外活動(パソコン部)】令和7年度 黎明サイエンスフェスティバルにて発表しました。

令和8年1月31日(土)に宮城県古川黎明中・高等学校主催の「令和7年度 黎明サイエンスフェスティバル」において、本校生徒が日頃の研究活動の成果発表を行いました。

午前は、大講義室にて本校生徒3名(2年生)が「未利用野菜活用研究」についての発表を行いました。御覧になったアドバイザーの方からは、課題発見から実践までの取組についてお褒めいただきました。

また、午後からは、アリーナにて本校生徒1名(1年生)が2年生のサポートを得て「観光復興・防災とインバウンド体験」のポスター発表を行いました。

質疑応答では、事前に想定問答を作成していたこともあり、しっかりと回答できていました。