行事ブログ

【課外活動(パソコン部)】令和7年度 黎明サイエンスフェスティバルにて発表しました。

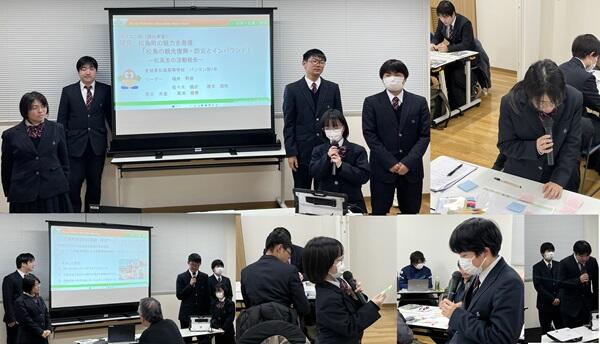

令和8年1月31日(土)に宮城県古川黎明中・高等学校主催の「令和7年度 黎明サイエンスフェスティバル」において、本校生徒が日頃の研究活動の成果発表を行いました。

午前は、大講義室にて本校生徒3名(2年生)が「未利用野菜活用研究」についての発表を行いました。御覧になったアドバイザーの方からは、課題発見から実践までの取組についてお褒めいただきました。

また、午後からは、アリーナにて本校生徒1名(1年生)が2年生のサポートを得て「観光復興・防災とインバウンド体験」のポスター発表を行いました。

質疑応答では、事前に想定問答を作成していたこともあり、しっかりと回答できていました。

【観光科】研修旅行に行ってきました

令和8年1月13日(火)から17日(土)まで

近畿地方(三重県、京都府、大阪府)

日本でも有数の観光地を訪れ、文化や歴史に触れながら、観光にかかわる同世代との交流をしてきました。また、日本の観光のルーツ「お伊勢参り」や日本三景のひとつ「天橋立」を見学することにより、これまでの学びを体験を通して深めました。さらに、この旅行を通して、旅は一期一会であることを実感し、3年生で企画する「おもてなしツアー」を考える際に生かします。

主な旅程

【13日旅程】(東北新幹線)仙台駅→東京駅(東海道新幹線)東京駅→名古屋駅(近鉄特急)名古屋駅→鳥羽駅

三重県立鳥羽高等学校の皆さんと交流、鳥羽水族館を案内していただきました。

鳥羽グランドホテルに宿泊

夕食後女将さんから観光業や宿泊業について、心構えなどを御講話いただきました。

【14日旅程】(貸切バス)ホテル→神宮(伊勢) ガイドを受けながら参拝しました。

朝の空気がピンと張りつめていて、清々しく、厳かな気持ちになりました。

参拝後にはおはらい町おかげ横丁を散策しながら、ちょっと早めの昼食を各自いただきました。

神宮から京都の宿:加茂川館に移動 到着後、自主研修(3時間)

宿で夕食をとり、舞妓さんとの交流 同世代で働いている舞妓さんに様々なことを聞くことができました。

その後、みやぎ観光PRのリハーサルを行いました。

【15日旅程】(貸切バス)宿→清水寺 拝観後に三か所に分かれてローテンションを組んで、宮城県の魅力を外国人観光客の皆さんに伝えてきました。

昼食後、京都府の日本海側宮津市へ 日本三景として松島と並び称される天橋立を見てきました。

【16日旅程】(貸切バス)宿→大阪のホテル:ユニバーサルポートヴィータへ移動

テーマパークについて学ぶために入場…キャストさんの振る舞いや声掛け、アトラクションを体験しました。

【17日旅程】(貸切バス)ホテルから道頓堀へ移動 くいだおれの街、商業の街大阪の雰囲気に触れて、新大阪駅に移動。

(東海道新幹線)新大阪駅→東京駅(東北新幹線)東京駅→仙台駅

仙台駅で解散 お出迎えに来てくださった校長先生、教頭先生ありがとうございました。

【普通科3学年 科目「情報Ⅱ」】「SNSを活用したコンテンツ制作と知的財産権」に関する講話について

令和8年1月16日(金)「SNSを活用したコンテンツ制作と知的財産権」に関する講話が実施されました。

今回は、公益財団法人財団 国際エメックスセンター 大輪 のり子 様やNPO法人E-TEC様の御協力をいただき、松島に関わりのある海を学習素材としてSNS発信におけるコンテンツの役割や重要性と「知的財産権」について学習しました。

今後も、情報を活用した課題解決方法について学習します。

【教科「情報」】「松島の歴史と産業と知的財産権との関わり」についての講話がありました。

教科「情報」では、 情報に関する法規や制度、そして情報社会における個人の責任及び情報モラルに関する「知的財産権」について学習をしています。

今回は、円通院住職 天野様をはじめとします皆様の御協力をいただき、松島の歴史や秋の一大イベントの「円通院紅葉ライトアップ」について、動画や具体的な資料を通して学習することができました。

今後は、情報を活用した課題解決方法について学習していきます。

【課外活動】「松島町の抱える課題を解決するパテントと知的財産権」に関する講話がありました

松島高校では、 情報に関する法規や制度、そして情報社会における個人の責任及び情報モラルに関する「知的財産権」について学習をしています。

今回は、一般社団法人松島観光協会長 志賀 寧 氏の御協力をいただき、松島町の資源を活用した商品開発とパテントの重要性や、松島町の観光に関わるインバウンド体験のコンテンツについて、御助言と具体的な事例を通して知的財産権についても学習しました。

今後は、情報を活用した課題解決方法について学習します。

【普通科1学年 科目「情報Ⅰ」】「松島町の観光と生成AIを活用したチャットボットと知的財産権」について講話がありました。

普通科1年の「情報Ⅰ」の授業では、 情報に関する法規や制度、そして情報社会における個人の責任及び情報モラルに関する「知的財産権」について学習をしています。

今回は、松島町産業観光課 観光班 小幡 華稟 氏の御協力をいただき、観光DXや生成AIの活用を含めた松島町の観光に関わる業務内容を、具体的な事例を通して学習しました。

今後は、情報を活用した課題解決方法について学習します。

【普通科1学年 科目「情報Ⅰ」】「情報の基礎と知的財産」について講話がありました。

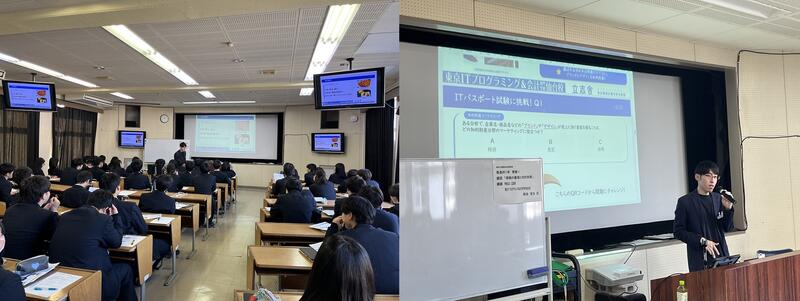

普通科1年の「情報Ⅰ」(79名)の授業では、 情報に関する法規や制度、そして情報社会における個人の責任及び情報モラルに関する「知的財産権」について学習をしています。

今回は、東京ITプログラミング&会計専門学校仙台校 菊池 貴也 氏の御協力をいただき、知的財産制度の全体像と具体的な事例を基に、ITパスポート試験で過去に出題された知的財産権や著作権に関する問題の解説を通して、情報の基礎と知的財産権について学習しました。

今後は、情報を活用した課題解決方法について学習します。

【課外活動(パソコン部)】松島町総合防災訓練後ワークショップに参加しました

「令和7年度 松島町総合防災訓練後ワークショップ(内閣府・松島町主催)」にパソコン部1年生5名が参加しました。

今回は、「松島町総合防災訓練(11月1日(土)実施)」での避難行動や観光客等の避難誘導の振り返りから、行政・企業・住民間で同じ認識を持ち、発災時の円滑な連携・行動に繋げることが目的で実施されました。

ワークショップでは、観光客の避難誘導と今後の取組について避難先に分かれてグループワークを実施し、本校生徒がグループの代表として発表しました。

その後、本校生徒が「松島町総合防災訓練事前ワークショップ(10月15日(水))」・「松島町総合防災訓練(11月1日(土))」・「松島ライトアップ」に参加して検証した避難時の対応について報告をしました。

【課外活動(パソコン部)】令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」にて奨励賞をいただきました。

令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」にて、パソコン部が奨励賞を受賞しました。

パソコン部では、地元「松島町」が抱える課題解決や「SDGs活動」そして「ムーンショット目標」※1の達成に向けて「藻場再生活動発信」や「未利用野菜活用」、「観光DX」、「観光復興・防災とインバウンド体験」の研究活動を行っております。今後も、松島町に関わる商品の開発やブランディングについての活動を行っていきます。

今回の受賞にあたり、生徒の活動に御協力・御支援をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

※1 内閣府の政策の「ムーンショット目標」について((出典 内閣府 ムーンショット目標 2025年7月23日)

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。

将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる以下の3つの領域から、具体的な10個の目標を決定しています。

①社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。[課題:少子高齢化、労働人口減少 等]

②環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。[課題:地球温暖化、海洋プラスチック、資源の枯渇、環境保全と食料生産の両立 等]

③経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。[課題:Society5.0実現のための計算需要増大、人類の活動領域拡大 等]

(出典 内閣府 ムーンショット目標 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html (このリンクからは外部に移動します) 2025年7月23日)

令和7年度東北農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定結果について(外部リンクに移動します)

URL https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/251119.html

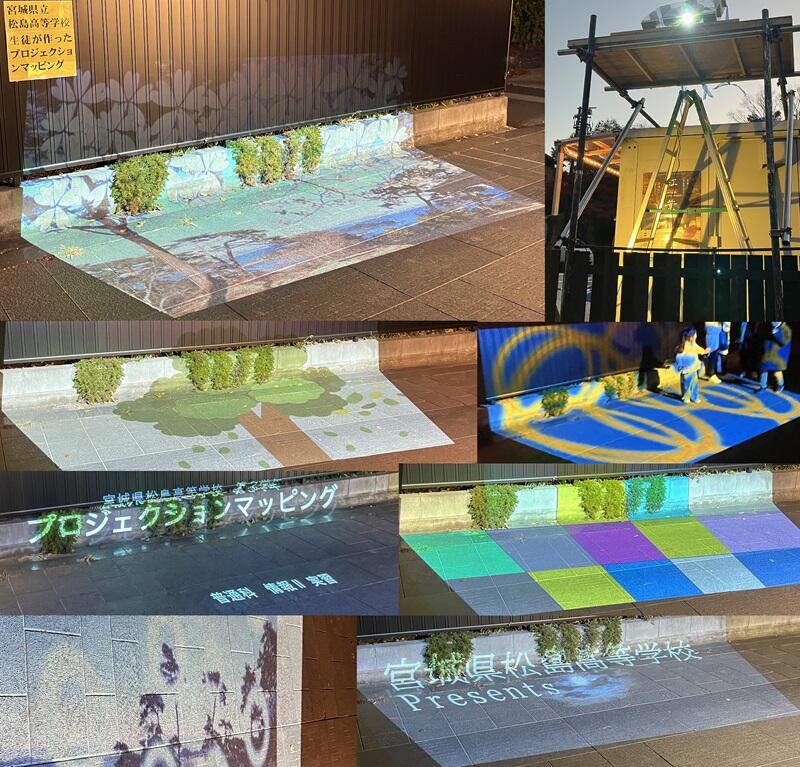

【普通科3学年「情報Ⅱ」】プロジェクションマッピングを実施しました。

普通科3学年「情報Ⅱ」の授業にて、3年1組と2組の生徒が制作した「プロジェクションマッピング(デジタルコンテンツ)」を、松島町内の円通院の御協力をを得て、円通院敷地内のもみじ庵にて作品を投影をしました。松島町の秋の代表的な「円通院 紅葉ライトアップ」では、幻想的な境内の風景と三慧殿の近くのプロジェクションマッピングなども、拝観者の楽しみになっています。

今回、3年生の生徒が観光客に対してデジタルコンテンツのテーマや制作方法、そして御覧いただきたい点を紹介しました。多くの観光客が足を止めて「頑張ったね」、「よくできている」とのお言葉を掛けてくださいました。

御協力をくださった方や御覧になった皆様に心から感謝申し上げます。